ビビり直しの本質は“伸ばすこと”ではなく“壊さない判断”である。

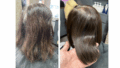

最近、増えている、美容師のミスによる「ビビリ毛」のご相談。先日ご来店されたお客様も、ダメージレベルを見極めず、パーマをかけて焦げてしまったようです。

セルフ縮毛矯正・セルフカラー・白髪染め・毎日のアイロン……。情報過多と自己流の判断が積み重なり、中間〜毛先がチリチリに焦げ、内部の結合はほぼ崩壊されていました。

こういったケースで重要なのは、技術力より判断力です。 「どこまで伸ばすか」よりも、「どこを触ってはいけないか」を正確に見極める。これが、仕上がりを左右する最大のポイントになるかと思います。

髪の履歴は“ゾーン”で見る

この方の履歴は非常に複雑でした。

- 根元:新生毛+うねり強

- 中間〜毛先:熱ダメージ+焦げ+ビビり状態

このような場合、全体を同じ薬剤で処理すると確実に破綻します。そこで、以下のようにゾーンごとの薬剤コントロールを行いました。

使用処方(ネオメテオ応用)

| 部位 | 処方 | pH |

|---|---|---|

| 根元 | メテオ10.5 + インクライ20% | 約9.5〜10.0 |

| 中間 | メテオ7.0 + インクライ20% | 約5.0〜5.5 |

| 毛先 | ノータッチ or 最小限保護 | − |

薬剤の塗布量は多めに設計し、地肌に薬剤は絶対に着かないように、中間までをじっくり還元。そのあと毛先に触るかどうかは、流して乾かした後の状態で判断しました。初回から攻めすぎると、次回以降の修正チャンスを潰してしまうからです。

全部を直そうとしない、未来に向けてのベースを作る

今回の施術では、毛先は完全には直していません。でも、それで良いのです。

重要なのは、根元をしっかり伸ばし「毎日のブローを簡単に済む髪」にリセットすること。これによって、毛先への熱ダメージが減り、半年後の施術が圧倒的に楽になります。

「一度ですべてを直す」ことを目的にしてしまうと、美容師の自己満足になります。 大切なのは、お客様が“明日からの髪との向き合い方”を変えられるかどうか。その設計をできるかがプロの仕事です。

美容師の本質は「壊さない判断」を持てるかどうか

ビビリ毛にしない、もしくは、ビビり直しに必要なのは、派手なトリートメントや高価な薬剤ではありません。

- 毛髪診断力

- 履歴の読解力

- 薬剤選定の引き算

技術とは、“できること”を増やす力。 プロとは、“やらない判断”を持つこと。

🔥 ビビリ毛にさせないための「美容師5ヶ条」

第1条:履歴を聞かずに薬剤を塗るべからず

- カラー・矯正・ホームケア・アイロン習慣…すべてが重要な判断材料。

- 「前回いつ何をしたか」を聞くのではなく、「これまでに何を繰り返してきたか」を深掘りせよ。

第2条:濡れた状態だけで判断するべからず

- 髪は濡らして→乾いた状態で“本性”が出る。濡れてるとツヤも手触りもごまかされる。

- 必ず濡れた状態を確認し、更に乾かしてから、ゴワつき・引っかかり・残留薬剤臭などをチェックすべし。

第3条:「攻めの薬剤」は“髪が耐えられる根拠”があるときだけ使うべし

- 施術中に「このくらい大丈夫だろう」は事故の入口。

- 実力より「髪の体力」を優先せよ。髪はウソをつかないが美容師はミスをする。

第4条:還元剤を塗る前に、“水分”を操れ

- 髪の水分状態=薬剤の効き方を決める最大因子。

- 「チェンジリンス」「ドライ還元」「塗布量の調整」でコントロールせよ。

第5条:「全部を伸ばす」な。「残せる部分を残す」判断を磨け

- 全部を1回で伸ばそうとすれば、毛先は必ず壊れる。

- あえて「逃がす・残す・触らない」勇気を持て。そこに技術者としての格が出る。

今回のような施術は、初心者ほど「全部きれいにしたい」と思いがちですが、それこそが危険。 判断ミスで取り返しがつかなくなる前に、「やらない勇気」も育ててほしいと思います。

-120x68.png)